Красноярский край, Новомариинское, урочище. Церковь Спаса Нерукотворного Образа

Красноярский край, Новомариинское, урочище. Церковь Спаса Нерукотворного Образа

Когда думаешь о тайге, первым представлением обычно становятся бесконечные леса, реки, запах хвои и одиночные избы у реки. Но в этих туманно-зеленых просторах стояли и храмы — иногда скромные, иногда нарядные, всегда важные для людей. В статье расскажу, как и зачем в XIX веке появлялись церкви в североенисейской тайге, как складывались их архитектура и функции, как пережили XX век, и что мы видим сейчас: новые постройки, живые приходы и т.д. Постараюсь говорить просто, но по сути, чтобы вы могли представить ту самую северную паузу в истории, где звон колоколов смешивается с шумом ветра и реки.

Исторический контекст: освоение тайги и приход православия в XIX веке

В XIX веке освоение тайги вдоль Енисея и его притоков шло не одной дорогой. Там пересекались интересы торговли пушниной, золотодобычи, государственной экспансии, ссылок и религиозной миссии. Государство и церковь шли рядом: администрация нуждалась в учете населения, церковь — в людях для прихода, а люди — в том, что даёт храм: культ, утешение, праздник, образование.

Православие в этих местах распространялось через несколько каналов. Во-первых, через казачьи и военные посты: солдаты и служащие, ставшие первыми организованными общинами, обычно получали священников. Во-вторых, через торговые пути: купцы и промысловики, обустраивавшие прииски, зимовья и фактории, стремились иметь церковь рядом. В-третьих, через миссионерскую работу: епархии направляли сюда священников и учителей, чтобы крестить и вести приходскую жизнь среди русских поселенцев и коренных народов.

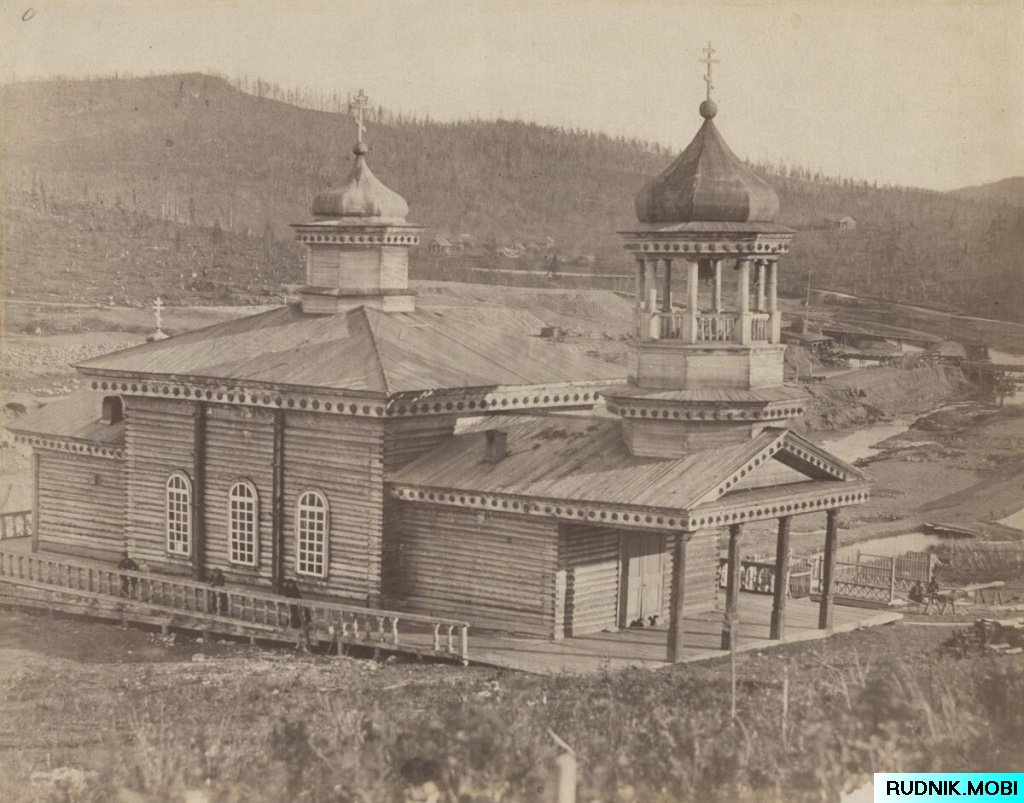

В североенисейской тайге, где некогда эхом отзывались удары кайла и гомон старателей, храмы возводились словно маяки духовности среди золотоносных просторов. XIX век ознаменовался появлением нескольких церковных обителей, тесно переплетенных с судьбой приисков. Успенская церковь, первая среди них, вознеслась на прииске Платоновском у реки Актолик — одном из древнейших месторождений, открытом 23 июня 1840 года купцом Голубковым. Другая — скромная постройка на Александровском прииске у реки Дыдан, принадлежавшем братьям Востротиным, появилась не ранее 1879 года, когда был проведен отвод земель.

Священнослужители, обретенные на прииске Ново-Мариинском по реке Енашимо (основанном наследниками Григорова 19 октября 1850 года), колесили по тайге на конном экипаже, обслуживая эти храмы. Без постоянных пастырей в каждой обители, они проводили службы поочередно, приурочивая к праздникам, и содержались за счет золотопромышленников: священник получал по рублю, дьякон — по 25 копеек с рабочего. Однако с каждым годом, по мере истощения россыпей и сокращения трудовых сил, поддержание такого причта становилось все более затруднительным, предвещая угасание религиозной жизни в глухом краю.

Важно помнить: тайга — это территория, где климат, расстояния и логистика диктовали форму жизни. Храмы строились из дерева, потому что это было доступно, и строились так, чтобы служить долго и просто. В приходах были крестины, отпевания, записи о рожденных и умерших; сама церковь часто становилась местом хранения сведений и социального порядка там, где светские институты работали плохо.

Архитектура храмов в североенисейской тайге в XIX веке

Внешний вид северных храмов часто выглядел знакомо для русского глаза: купола, звонницы, высокий сруб. Но в деталях проявлялась адаптация к условиям региона. Вечная проблема дерева — усадка, мороз и ветер — заставляла плотников придумывать надежные соединения, широкие карнизы и высокие цоколи, чтобы избежать подтапливания во время весенних разливов. Купола делались легче, чтобы не перегружать своды, а кровля — из сосновой дранки или тесаных досок.

Интерьеры были скромнее городских соборов, но с теми же основными элементами: иконостас, аналои, образа на стенах. Иконостасы в тайге часто собирали из подручных материалов, украшали резьбой местные мастера иконостасов или свозили готовые иконы из губерний. Иногда иконы были привозными, иногда — написанными на месте. Поскольку мобилизация мастеров в глубинке была сложной, часто приходилось полагаться на умение прихожан и приходских причетников.

Кроме обычных приходских храмов встречались и часовни при стойбищах, молитвенные домики на промыслах и залы для богослужений в постройках с двойным назначением. В архитектуре прослеживался народный стиль: простота форм, акцент на функциональность и использование локальной эстетики — причудливая резьба наличников, соединение традиций русской деревянной архитектуры с северной суровостью.

Функции храмов: религия, образование, социальная жизнь

Храм в селе или зимовье работал не как музей, а как практический центр. Он давал ритм жизни: праздники, посты, крестины, венчания и похороны. Но не только это. Тут обучали грамоте детей, если в приходе был учитель. При церкви вели метрические книги, что для власти означало учёт населения. Иногда священник выполнял функции врача первой помощи или посредника в конфликтах. Храм помогал сохранять связь с центром — через духовные наставления, письма, приезды епархиальных чинов.

Социальная роль проявлялась на праздниках — масленица, Пасха, Рождество — когда весь посёлок собирался у церкви. Это были моменты, когда люди обменивались новостями, заключали сделки и просто говорили друг другу важные вещи. В удалённых условиях именно такие собрания создавали ощущение общности и были легкой формой социальной поддержки.

Православная миссия и взаимодействие с коренными народами

Североенисейская тайга была и остаётся домом для коренных народов; миссия православия в XIX веке шла рядом с языческими практиками, бытовавшими у эвенков, долган, ненцев и других групп. Процесс крещения часто сопровождался адаптацией: учителя и священники учили алфавиту, переводили молитвы на местные языки, иногда заимствовали обряды, понятные местным людям. Это не всегда означало полную ассимиляцию: часто возникал синкретизм, когда элементы прежних верований сочетались с христианскими практиками.

Кроме духовной стороны, церковь нередко становилась посредником между коренными сообществами и государственной властью. Священники могли выступать как защитники общин от неправомерных притязаний, а могли и служить интересам администрации. Ситуация была сложная и зависела от личности священника, его взглядов и отношений с местными лидерами.

Повседневные детали: иконы, росписи, литургические предметы

Иконы в дальних приходах ценилась высоко. Часто иконы привозили из центральных губерний, иногда их писали на месте. Материалы были простые: сосновая или еловая доска, грунт из местных материалов, краски, которые надо было беречь от влаги и холода. Иконы защищали образы от сырости специальными покровами и шкафами. В зимних условиях свечи и лампады служили не только как символ, но и как дополнительный источник тепла и света во время богослужений.

Росписи стен в трапезной или алтаре встречались редко, поскольку уровень подготовки художников и материалов был ограничен. Там, где росписи имелись, они отличались строгостью и наивностью, но при этом сохраняли важные элементы православной символики.

Судьба церквей в XX веке: разорение, переоборудование, сохранение

XX век стал испытанием для храмов в тайге. Революция и последующие антирелигиозные кампании привели к закрытию многих церквей, изъятию ценностей, разрушению зданий. В условиях централизованного планирования далеко не все храмы представляли собой приоритеты для сохранения. Некоторые здания разобрали на стройматериал, другие приспособили под клубы, склады или даже жилые дома.

Однако изолированность региона иногда играла на руку храмам. В некоторых удалённых селах службы продолжались тайно или переросли в локальные традиции. Люди берегли образы и книги, переправляли материалы и продолжали отмечать праздники в узком кругу. Это помогло сохранить культурную нить, которую в конце XX века можно было восстановить.

К началу XX столетия, согласно свидетельствам Внуковского, сети церквей еще сохранялись, но революционные бури 1917 года смели их без остатка. В наши дни североенисейская тайга молчит о былом благочестии: золотые прииски, многие из которых заброшены, не хранят даже руин былых храмов. Лишь воспоминания в архивных документах и сердцах потомков напоминают о том, как когда-то среди елей и болот возвышались эти скромные обители веры, незаменимые спутницы старательской судьбы.

Реставрация и возрождение с конца XX века до наших дней

С распадом Советского Союза началось возвращение религиозной жизни. В северных районах, как и во всей России, восстановление храмов шло по разным сценариям. Где-то старые здания реставрировали, опираясь на сохранившиеся чертежи и фотографические свидетельства. Где-то возводили новые деревянные храмы, вдохновляясь народной архитектурой XIX века. В некоторых поселениях церковь стала центром не только религиозной, но и культурной жизни: открывались музеи, исторические экспозиции, проводились фестивали.

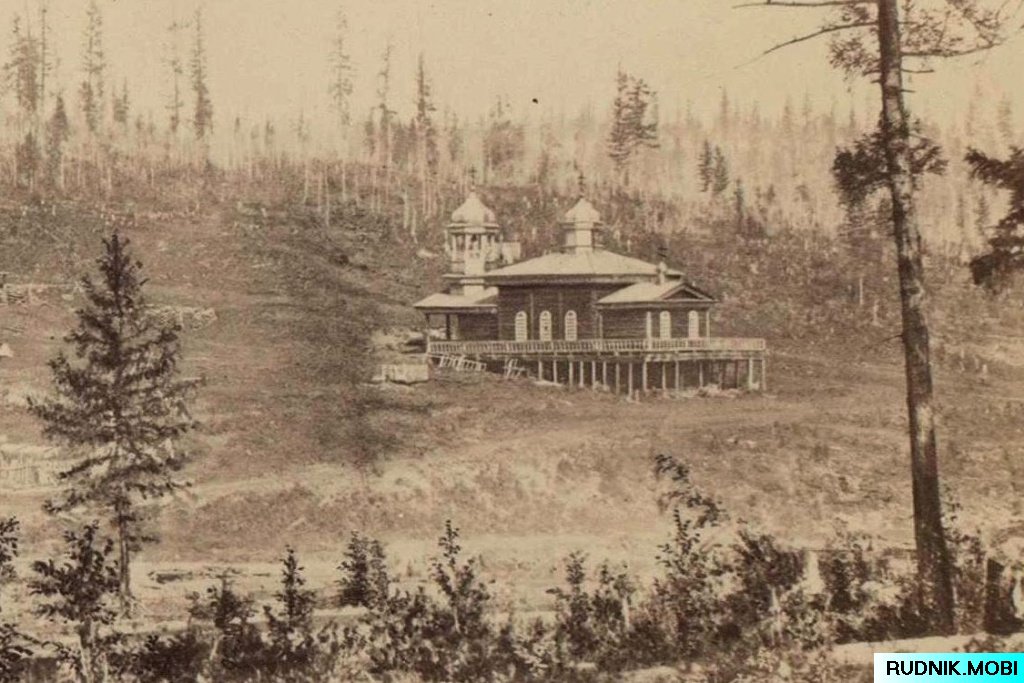

Современные реставраторы сталкиваются с несколькими задачами. Первая — техническая: найти подходящие материалы и технологии, чтобы деревянные конструкции могли выдержать климат. Вторая — историческая: как вернуть внешность и внутреннее устройство, когда источников немного. Третья — социальная: восстановление церкви часто зависит от поддержки местного сообщества и финансирования. Часто в проектах участвуют волонтеры, благотворительные фонды и предприятия, краеведческие организации. Например храм в Северо-Енисейском , который на фото ниже, построен ЗДК «Полюс». Сравните размеры храмов. Старый в Новомарининском впечатляет по сравнению с нынешним.

Как относятся местные сообщества к церковным проектам

Отношение очень разное и зависит от истории конкретного места. В некоторых поселках церковь остаётся сердцем жизни: люди участвуют в реставрации, приносят дарения, помогают по мере возможностей. В других случаях население постаралось дистанцироваться от религиозных инициатив — чаще из-за разных интересов или из-за того, что память о них слаба.

Ключевой момент: успешные проекты обычно строятся на диалоге. Учитывая интересы народа, их право на культурную и историческую память. Тогда храм действительно возвращается к жизни, а не превращается в изолированную витрину.

Заключение

Церкви — это не просто следы прошлого. Они живут в памяти людей, в метрических книгах, в распахнутых окнах на свет и в тех редких колоколах, что ещё звучат по праздникам. В XIX веке они помогали создать общность в суровых условиях, служили центром веры и учёта, становились мостом между народами. XX век принёс разрушения, но и стойкость: в самых отдалённых уголках вера сохранялась. Сегодня восстановление храмов становится не столько религиозной миссией, сколько комплексной работой по сохранению культуры, ремёсел и самобытности северных сообществ. Сохранение этих храмов — это уважение к прошлому и вклад в будущее, где память о людях и их трудах не растворится в лесном массиве, а станет частью живой истории, которую можно услышать и увидеть собственными глазами.